- HOME

- 環境

- 持続可能な環境配慮型社会の実現

- 森林資源・森林環境

森林資源・森林環境

方針・基本的な考え方

大成建設グループは、環境方針に掲げた「持続可能な環境配慮型社会の実現」のために、グループ長期環境目標「TAISEI Green Target 2050」を策定し、森林資源・森林環境の個別課題に対する責務、事業を通じた貢献、取り組みを定めています。基本的な考え方については、環境方針に記載しています。

責務

大成建設グループは、建設業を中核とした企業グループとして、事業活動が森林資源・森林環境に及ぼす影響と森林資源・森林環境から受ける影響を十分に認識し、森林破壊ゼロを前提とした木材調達により、建設事業に伴う森林資源・森林環境への負の影響を最小化することを責務とします。

事業を通じた貢献

大成建設グループは、森林資源・森林環境に関する「リスクと機会」を的確に抽出し、保全、創出、再生に向けた技術・サービスの開発・普及により、自然と共生する事業を推進し、正の影響を最大化することで、持続可能な森林資源・森林環境の実現に貢献します。

ポリシー/コミットメント

- グループ行動指針:環境の保全と創造への取り組み

- グループ環境方針

- TAISEI Green Target 2050:2つの個別課題

- 大成建設グループ生物多様性宣言

- 大成建設生物多様性保全ガイドライン

- エコ・ファーストの約束

- 大成建設グループ サステナブル調達ガイドライン

- 大成建設グリーン調達ガイドライン

イニシアチブ

指針・目標

グループ長期環境目標「TAISEI Green Target 2050」

「2つの個別課題」に向けた取り組み目標

| 目標 | |

|---|---|

|

森林資源・ 森林環境 |

|

水資源・水環境

|

|

取り組み

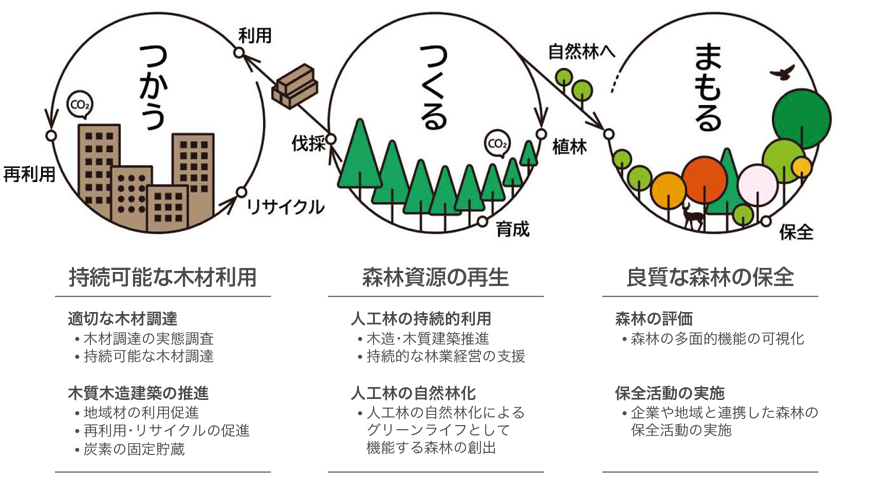

大成建設は将来に渡って森の恵みを享受できるよう持続可能な木材利用を進める「つかう」、森林資源を再生する「つくる」、良質な森林を保全する「まもる」取り組みを推進しています。

Ⅰ. 持続可能な木材利用

適切な木材調達

森林資源・森林環境の保全と持続可能な木材調達の重要性に鑑み、2023年10月~12月にかけて、木材製品を取り扱う取引先を対象として、木材調達に関する実態調査をアンケート形式で実施しました。さらに、アンケート結果を受けて取引先を訪問して、取り組み状況をヒアリングし、事業主等との意見交換を行いました。

大成建設グループは、今後も、木材調達に関する実態把握と必要に応じた改善に取り組み、森林資源・森林環境に対する負の影響の最小化と、持続可能な木材調達の実現に努めていきます。

木材調達に関する実態調査(2023年10月~12月)

- 対象企業:68社(木製家具、木製建具、木造造作工事、型枠工事など主要な木材製品取扱業者のうち一定規模以上の取引実績がある企業)。

- 回答企業:64社(2022年度に締結した主要な木材製品に関する契約金額ベースでのカバー率:建築73%)

- フィードバック:訪問15社・リモート会議4社を通じて、取り組み状況のヒアリングおよび事業主等と意見交換を実施

木造・木質建築の推進

- 持続可能な木材利用を実現する技術「T-WOOD®」シリーズ

現代の建築に求められる性能や経済性を満たし、新築工事からリニューアルまで幅広く対応できる木造・木質建築のための技術として「T-WOOD®」シリーズの開発を推進しています。

- 木造・木質建築の実績

伝統建築から現代建築まで、革新の継承による新たな木造・木質建築の伝統をつくり続けています。

⽊造・⽊質建築技術の開発・普及

栃木県新青少年教育施設の建設では、傾斜地であることに配慮し、木造とRC造による立面混構造や県産杉材の積極活用により、構造安全性・耐久性の確保と木造木質化の両立を実現しました。屋外壁は県産の日光杉や八溝(やみぞ)杉を活用し、体育館の屋根は現地の伝統工芸品である鹿沼組子をイメージとした構成により、木のぬくもりや地域の歴史を感じられる親しみやすい空間を創造しました。また、環境学習の場として活用する自然体験エリアは、既存樹木を可能な限り残すだけでなく、現地のドングリや希少植物を育てて植樹もすることで里山林を再生し、生物多様性を体感できる環境を創出しました。

Ⅱ. 森林資源の再生

人工林の持続的利用

森林を対象としたサーキュラーエコノミーの実践

OKI 本庄工場H1 棟新築工事(2022 年竣工、延床面積18,837m2、地上2階、木材使用量206m2)では、森林循環を構築する活動に参加しています。2023年2月2日に「埼玉県森林(もり)づくり協定」を締結し、埼玉県、沖電気工業、ウッディーコイケの四者により、「OKI 本庄工場H1 棟新築工事」において使用した荒川流域である秩父産スギの伐採地のうち0.3ヘクタールについて、植林(森林目安960 本)と5年間の下草刈りの取り組みを実施することとしました。

自治体、発注者、地元林業業者、施工者の4者が連携すると共に、建物の材料として使用した木材の伐採地を指定して行う今回の植林活動は全国でも稀な取り組みであり、地域経済の活性化や持続可能な森林活用への貢献がよりわかり易く具現化されたものとして期待されています。今後は全国各地において地域の特性にあった地産地消の木材利用サイクルを提案・構築していきます。

ボルネオ島における木材調達トレーサビリティ調査

~木材調達に関する先住民との対話~2023年11月に、国内サプライヤーと協働してマレーシア・ボルネオ島で木材伐採・植林・製造・加工を行う現地企業(TA ANNグループ)を訪問し、現地における木材調達トレーサビリティ*調査を実施するとともに、木材伐採地に居住する先住民との対話を行いました。調査・対話により、法令等で伐採が禁止されている樹木はもとより、地域住民が求める樹木の保存等、生物多様性及び地域住民への配慮が適切になされていることを確認しました。今後も、材料調達に伴う環境への負の影響と、先住民への差別・不平等など人権への負の影響の防止に努めていきます。

-

伐採・植林池の状況 -

先住民(イヴァン族)との交流会

- *トレーサビリティ:生産履歴や流通経路を明らか(トレーサブル)にすること

人工林の自然林化

グリーンインフラとして機能する森林の創出

自然の保全・創出に貢献する様々な技術の開発とその展開により、人工林の自然林化など、グリーンインフラとして機能する森林の創出に取り組んでいます。その一環として、2024年4月に山梨県小菅村及びNPO法人多摩源流こすげと「グリーンインフラ推進にかかる連携協定」を締結し、また、特種東海製紙及び十山と「静岡県井川山林の利用・保全に関する連携協定」を締結しました。建材利用や観光資源などの森林資源を有効活用した自然環境保全の好循環型モデルを構築していきます。

Ⅲ. 良質な森林の保全

保全活動の実施

企業や地域と連携した森林の保全活動の実施

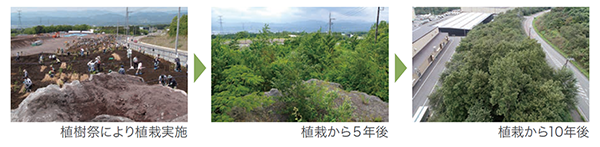

大成建設は、富士山南陵の富士宮市で「緑と人と生産が融合したものづくりの拠点」をテーマに「富士山南陵工業団地(Eco-Factory Mt.Fuji)」開発事業を実施し、地域の環境に適した樹木を用いて、自然の森に倣った「10年の森づくり」を行いました。

森林の保全活動の推進に向け、産官学民が連携する持続的な森づくり活動のための団体「富士山南陵の森フォレスト・セイバー・プロジェクト(FSPJ)」を組織し、地域の皆様と開発段階から共に手を携えて、竣工後にも地域と関わり続け、10年以上にわたり森を守り育てることに取り組んできました。この富士山南陵の森林では、開発のため一度は伐採した森林を、中長期の視点でより望ましい形でよみがえらせるため、あらゆる手法・技術を活用しています。樹木を互いに競わせながら森を育む「自然配植緑化」の手法を用いた苗木の植栽では、その10年後には、周囲の森よりも生物多様性に富む森が形成されていることが確認されています。

このように自然に手を加える開発計画でありながら、より望ましい自然の復元とその育成を地域と一体で実施していく「森をテーマとしたビジネスモデル」や、中長期な視点での「自然に倣った森づくりの手法」は、経済活動と自然との共生を両⽴させる先駆的取り組みの成果であり、このノウハウを活かして、今後の自然共生社会実現に向けた活動を推進していきたいと考えています。

なお、本プロジェクトは、令和2年度「土木学会賞(環境賞)」や第49回「環境賞」(国⽴環境研究所・日刊工業新聞社共催、環境省後援)で最高位の「環境大臣賞」を受賞する等、高い評価を受けています。